大塚グループの価値向上を図るためには、経営の効率性を追求するとともに、事業活動により生じるリスクをコントロールすることが重要であると認識しています。そのためには、すべての役員・従業員がそれぞれの所管する業務に関連するリスクについて、業務執行の過程において早期に発見・特定し、グループ全体で対応する体制を整備することが必要です。

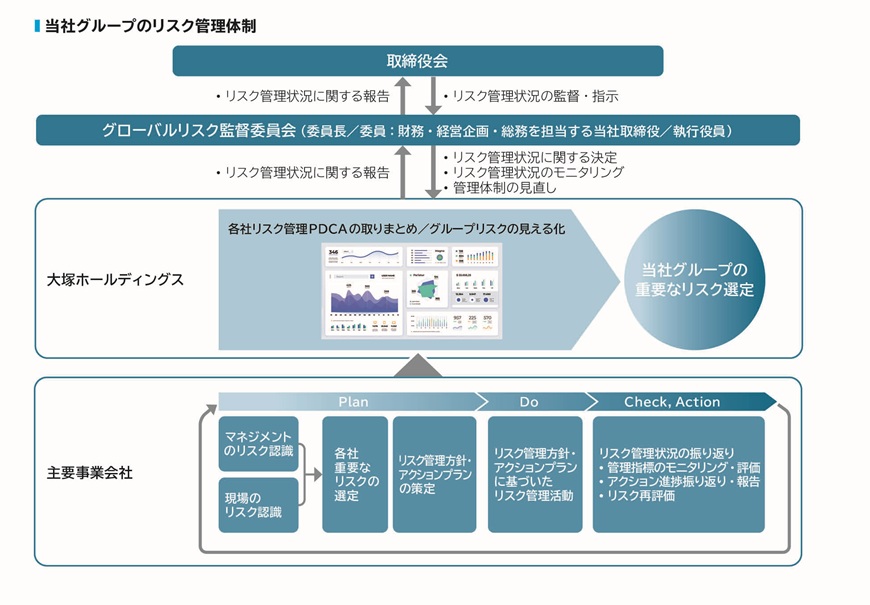

大塚グループでは、以下の取り組みを通じ、経営層による監督のもとリスク管理を行っています。

リスクマネジメント体制

大塚グループは、当社及び主要事業会社における全社リスク管理の一層の充実に取り組むため、リスクを全社包括的に認識・評価し、経営資源を重要なリスクに対する統制へ優先的に配分すること等を目的として、2020年からエンタープライズリスクマネジメント(ERM)を導入しております。2022年には、ISO31000やCOSOをはじめとしたグローバル基準を参照し、「大塚グループ・グローバルERMポリシー」を制定しました。

ERMの取り組みでは、企業理念の実現や事業戦略の目標達成に大きな影響を与える不確実性を「リスク」と定義し、全社リスク管理のフレームワーク及びリスク評価の仕組みを構築しています。そのうえで、主要事業会社におけるリスク評価を通して当社グループにおける重要なリスクを識別・評価し、リスクの低減・移転・回避・保有を判断、管理方針の策定、その実行及びモニタリングを継続的に行うことで、効果的かつ効率的に当社グループのリスクを管理しております。

当社では、財務・経営企画・総務を担当する当社取締役/執行役員を委員長/委員とする「グローバルリスク監督委員会」を設置しています。当社の取締役会にて重要なリスクの審議や報告を行うことに加え、同委員会が、重要なリスクに対する管理方針の立案、主要事業会社への必要な指示や支援、管理方針の実施状況のモニタリング等、ERM活動の全般を統括しています。これらの取り組みは当社の取締役会へ報告され、取締役会が必要に応じて指示を行うことで、ERMの有効性のレビューならびに実効性を監督しています。

リスク管理活動の内容

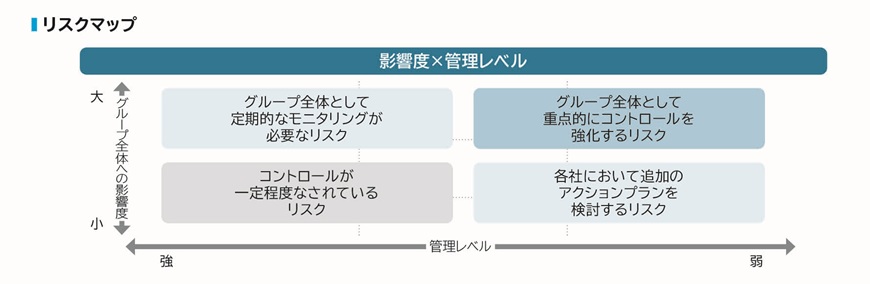

重要なリスクの特定にあたっては、まず当社及び主要事業会社において、マネジメントインタビューによる経営上のリスク認識の共有(トップダウンアプローチ)と、現場従業員によるリスクとそのコントロール状況のアセスメント(ボトムアップアプローチ)を行い、当社グループに存在するリスクを識別しております。この中で、各社において主要なリスクと判断されたものについては、各社でリスク管理方針及びリスク管理のアクションプランを策定、定期的にリスク状況やアクションプランの進捗状況を把握し、見直しを行っております。当社では各社の主要なリスクを集約・見える化し、当社グループに存在するリスクとコントロール状況を俯瞰的に把握しています。そのうえで、グループ全体に共通するリスクについて精査し、当社グループとしての重要なリスクの取りまとめを行っております。その結果に基づき、全社的な観点からグローバルリスク監督委員会において、経済的損失や事業継続性等に繋がりうる当社グループとして影響が大きなリスクを、優先度の高い重要なリスクとして選定しています。

重要なリスクについては、当社及び主要事業会社にてリスク内容や許容範囲を踏まえた各種対策を立案・実行しています。当社は主要事業会社に対して必要な指示や支援を行い、主要事業会社は当社に対して適宜報告や相談を行う等、相互に連携しながらERMを推進・運用しています。

また、当社及び主要事業会社は定期的にリスクのモニタリングを実施し、リスクの顕在化を可能な限り防止するとともに、リスクが許容範囲内に収まっているかの適切な管理に努めております。

ERMの取り組み(2024年度)

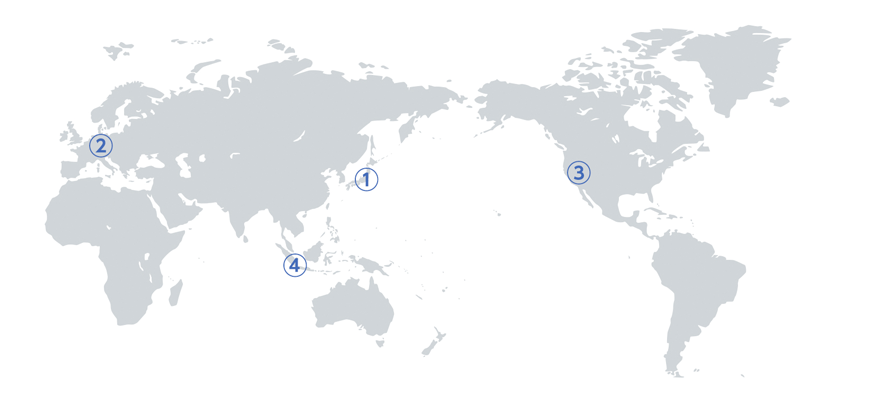

大塚グループの経営基盤を支える実効性の高いリスクマネジメント体制の構築とさらなる改善のため、「大塚グループ・グローバルERMポリシー」と「大塚グループ・グローバルERM実施ガイドライン」に基づき、標準化されたプロセスを用いて、日本、北米、欧州、アジア等の各地域でERM導入を推進しています。

また、世界情勢が大きく変化し続ける中、複雑化・高度化するリスクに対して、適切かつ迅速に対応できるよう主要事業会社のERM担当者と定期的に連携しながら、モニタリング活動やリスク管理に関する勉強会を実施しています。

ここでは、各地域において取り組みを推進した現場の声を紹介します。

大塚ファーマシューティカルヨーロッパ

President and CEO

Andy Hodge

①欧州における戦略へのERMの組み込み

欧州の監査・リスクチームと連携し、欧州における事業オペレーションにリスク管理のプロセスを組み込んでいます。重要リスクの一覧を定期的に更新し、それらのリスクがどのように発生するかのシナリオを定義し、対応計画を策定しています。

大塚(中国)投資有限公司

コンプライアンス部

リスク管理総監

劉 麗斌

②ERMを活用したリスク管理体制の進化と持続的成長

ERMを活用することにより、会社の重要リスクを特定のうえ優先順位付けを行い、対応策およびモニタリング指標を設定しています。また、適切なリソース配分を通じて、リスク管理を効果的に実施することができており、リスク管理体制は着実に進化しています。今後、中国各社にERMの活用を拡大していくことで、大塚グループの中国事業における長期的で持続可能な成長に繋げていきます。

大鵬薬品工業

経営企画部 副部長

市川 貴史

③実行性あるリスクマネジメント体制

リスクマネジメントを経営の重要課題と位置付けています。具体的にはリスクマネジメント委員会を設置し、リスクアセスメントを経て選定した重要リスクの低減アクションやKRI(重要リスク指標)のモニタリングを実施しています。加えて、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールを活用したリスクの見える化や国内外子会社へのERM導入等を通じて、VUCAの時代にあわせた実効性ある管理を推進しています。

ファーマバイト

Legal Department

E.V.P.,

General Counsel &

Corporate Secretary

Christine Burdick-Bell

④ERMを活用したリスクの認識向上・低減とリソースの最適化

ファーマバイトのERMプログラムは、リスクを優先順位付けし、会社のリスク許容度を考慮しながらリソースを効果的に配分することで、リスクの特定、伝達、軽減を遂行しています。これによりファーマバイトは、継続的に、戦略目標の達成に不可欠な最も重要な領域のリスク軽減に対して、集中して取り組むことが可能となっています。

事業継続計画・マネジメント

大塚グループでは、大規模な地震や風水害等の自然災害、感染症が発生した場合においても、事業活動への影響を最小化し、製品の安定供給が継続できるよう、事業継続計画(BCP)を策定しています。

事業継続マネジメント(BCM)の観点では、大塚ホールディングスおよび主要なグループ会社(大塚製薬、大塚製薬工場、大鵬薬品、大塚倉庫、大塚化学等)が協働しグループ全体で事業継続に取り組む体制を構築しており、「医薬品、飲料および食品の生産と安定供給」における「ISO22301」認証取得(2012年)から段階的に、「輸液の安定供給」(2015年)、「抗がん剤の安定供給」(2016年)と認証取得範囲を拡大しています。「ISO22301」認証取得は、組織が国際規格に適合した事業継続の枠組みを備え運用していることを示すものです。また、大塚グループ全体で、有事においても事業活動への影響を最小化するための対策・体制の強化に努めており、毎年、自然災害発生や感染症拡大等を題材とした合同シミュレーション演習を実施し、製品の安定供給をテーマに、実効性を踏まえた連携体制を確認しています。

リスクマネジメント研修

主なグループ会社の取締役、監査役、執行役員、担当部門長を対象としたリスクマネジメント研修を年に1回実施しています。重大な事故や事件を含めた国内外のリスクをテーマに、危機発生時における初動対応とグループ間情報連携、事業継続への対応、企業が果たすべき社会的責任等について、シミュレーション演習や外部の専門家による講演を通じて、議論と確認を行っています。

情報セキュリティ

大塚グループでは、情報セキュリティに関する基本的な考え方を「大塚グループ・グローバル情報セキュリティポリシー」として制定し、海外子会社を含むグループ各社の認識の共通化に努めています。また、情報セキュリティに関する具体的な施策の検討や最新情報の共有を目的として「グループ情報セキュリティ委員会」を組織し、グループ全体の包括的なセキュリティレベルの向上と継続的な改善を図っています。

サイバー攻撃へのリスク対策としては、継続的なアセスメントによる改善、リスクの高い脆弱性への対応、フィッシングメール訓練・対策、エンドポイントのモニタリング等を実施しています。

加えて、大塚グループ各社が保有する個人情報や秘密情報を狙うサイバー攻撃に対し、被害発生を前提とした対策チームであるCSIRT(Computer Security Incident Response Team)を設置し、情報セキュリティインシデント等に対応できる体制を構築しています。