大塚グループの目指す姿

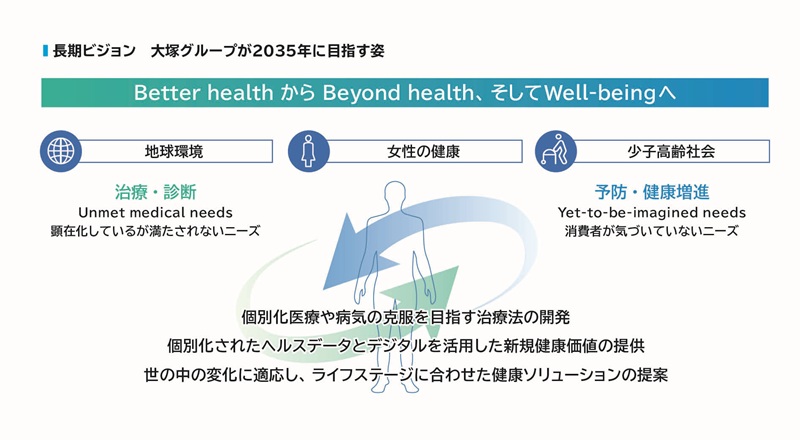

大塚グループは、「世界の人々の健康に貢献する、なくてはならない企業」を目指し、「人」に向き合い、一人ひとりのトータルヘルスケアに貢献すべく活動をしております。人々の健康ニーズが、身体的、精神的なものから、社会的な満足まで拡がり、「Well-being」へと進化する中、今後はより包括的な目線でヘルスケアの社会課題に取り組むことが必要です。2024年6月に発表した第4次中期経営計画では、地球環境、女性の健康、少子高齢社会を大きな3つの社会課題として掲げ、2035年に目指す姿として「Better health からBeyond health、そしてWell-beingへ」と表明しました。企業理念にあるbetter healthの言葉を大切にしながらも、「時代とともに変化する健康の意味を再定義し、私たちも進化していく」という意味を込めています。多様なヘルスケアの課題への解決にあたり、医療に加えニュートラシューティカルズ(NC)や消費者関連事業を展開し、世界各地に異なる領域の専門性やネットワークを持つ事業会社を有することは、大塚の大きな強みです。

グローバルでの事業展開と組織の高度化が進む中、短・中期的には第4次中期経営計画の実行と次世代を担う製品群の戦略的育成に注力しつつ、長期的には当社グループの企業文化を堅持しながら、変化を先取りし、対応していくことが私に課せられた責務であると認識しています。時代とともに変わるもの、変わらないものの双方を見極めながら、私たちはこれからもWell-beingという新たな価値創造に挑戦します。

私たちの考える「トータルヘルスケア」

大塚が考える「トータル」とは、健康な状態から疾病の診断、治療、回復に至るまでの一連の流れを「横の広がり」とし、人を深く理解する視点を「縦の深さ」として捉えることを意味しています。つまり人の心身の健康状態に加え、その人の生活や社会とのつながりも含めて、大きくヘルスケアを捉えていることが特徴で、医療とNCという両領域のビジネスを持ち合わせているため、他社とは根本的にアプローチが異なります。NCは生活の中に入り込むビジネスであり、健康な方との接点を持つ一方で、医薬品は治療の領域を担います。人は健康なときもあれば、疾患を抱えて生活することもあります。だからこそ、疾患を見るのでなく「人」そのものを見ることが、真に人に寄り添うヘルスケアのあり方だと考えています。人々のヘルスケアのニーズは従来の健康と医療の枠組みを超え、「トータルヘルスケア」の重要性は益々高まっていると認識しています。

具体的な事例として、認知症への多角的なアプローチがあります。抗精神病薬「レキサルティ」が2023年5月に米国で初めてとなる「アルツハイマー型認知症に伴うアジテーション」の治療における効能の承認を取得し、日本でも同様の効能*で2024年9月に承認されました。アジテーションは、アルツハイマー型認知症の約半数で認められ、ご本人と、ご家族をはじめとする介護者の生活に大きな影響を及ぼします。治療薬に加え、認知症の診療支援に用いる神経心理検査用医療機器「ミレボ」、体験型VRトレーニングプログラム「FACEDUO」の展開、さらにNC関連事業を通じて培ってきた自治体や生活者との接点を活かすことで、医療・介護・行政・家族など多様なステークホルダーと連携し、課題解決の一助となるよう進めています。

* 日本での効能は「アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、過活動または攻撃的言動」

大塚グループの成長戦略と第4次中期経営計画の進捗

大塚グループは医療関連事業とNC関連事業を中心に多角的な事業を展開しています。ヘルスケアを疾患ベースではなく人そのものを包括的に捉え、ステークホルダーとの広い接点を活かして独自のアプローチで事業を展開していることが強みです。グローバルに約200社あるグループ会社を通じて、地域や時代によって異なるWell-beingのニーズや社会課題に真摯に向き合ってきました。専門性と独自性を備えた多様な事業会社を擁することで、各分野での知見が深化し、複雑化・多様化するニーズにも応えることができると考えており、必要に応じた組織再編は柔軟に行うものの、多角的な事業から生まれる独自の価値を最大化することを重視しています。

また、中央集権的な経営スタイルではなく、それぞれの地域のニーズや課題を一番理解している各事業会社、関連会社、協業パートナーなどを最大限支援する、いわゆる「水平協業」を基本姿勢としています。事業や組織を有機的に結び付け、相乗効果による新たな価値のさらなる創出を目指し、連携を推進していきます。

第4次中期経営計画(2024~2028年度)は期間中に生じる主力製品の独占販売期間終了(LOE)を乗り越え、新規事業の拡大と持続的成長につながる投資を促進するための5年間と位置づけています。初年度は、売上収益、事業利益、当期利益のすべてにおいて過去最高を記録し、当初計画を大きく上回るスタートとなりました。この業績を支えたのは、医療関連事業における主力製品や、NC関連事業における「For Womenʼs Health」「For Climate & Environmental Risk」「For Healthier Life」の増収です。さらに、第5次中期経営計画の成長ドライバーとして期待する製品群も着実に進捗しています。当社グループのグローバル展開は堅調に推移しており、収益性の改善とともに、将来を見据えた研究開発への積極的な投資も進めています。持続的成長を実現するため、第4次中期経営計画を着実かつ迅速に遂行し、変化の激しい市場環境の中で、次なる成長の礎を築いていきます。

多様性が切り拓く研究開発のイノベーション

医療関連事業とNC関連事業という、ビジネスサイクルやリスク構造の異なる多様な事業で構成されるポートフォリオを有することで、大塚グループは長期的な視点に立った研究開発投資が可能となり、持続的な成長を見据えることができます。つまり医療関連事業のように長期視点の大きな研究開発投資が必要な領域と、NC関連事業のように市場変化が早い領域の両方を持つことで、変化への柔軟性と継続的な価値創造を実現しています。

研究開発への投資は、自社アセットとシナジーを生み出せる領域を中心に行っており、その方針は今後も変わりません。創薬においては、徳島創薬研究センターや、つくば研究所、アステックス社でこれまで培ってきた低分子創薬技術に加えて、独自の抗体プラットフォーム技術を持つビステラ社や、革新的な低分子創薬プラットフォーム技術を持つジュナナ社、次世代ADC創薬プラットフォーム技術を持つアラリス社を買収するなど、M&Aやアライアンスにより大塚グループの創薬基盤、いわゆる「イノベーションのエコシステム」を今後も強化していきます。買収などに際しては、目指す方向性や企業文化の親和性を重視すると同時に相手企業の独自性を極力尊重しています。買収後も元々の社名を残し、研究所においては、既存の組織と統合せず、グループとしてのグローバルなサテライト研究所の一つという位置付けにすることも一例です。このように、互いの専門性や文化を尊重する中で多様性を育むこと、また研究所間の相乗効果により、これまでにない発想や新たな研究成果が生まれると確信しています。

当社は、精神・神経、がん、循環器・腎のコア疾患領域を基盤とし、それぞれの領域間での相乗効果を重視した事業展開を進めています。その一例として、自己免疫領域への展開が挙げられます。2018年に腎領域のパイプライン強化を目的として買収したビステラ社では、独自の抗体創薬技術から、シベプレンリマブをはじめとする腎領域における自己免疫疾患の有望なパイプラインを創出しています。さらに2024年にはジュナナ社を買収し、自己免疫疾患のパイプラインおよび新たな低分子研究ノウハウを獲得しました。既存疾患領域および創薬技術の特徴を活かし、自己免疫領域を次世代のコア領域へと発展させていきます。積極的な投資を継続し、革新的な価値の創出を通じてより多くの社会課題の解決を目指します。

イノベーションの原動力となる人財と企業文化

持続的な成長と社会への貢献は、何よりもグループの多様な人財と、その根底に流れる「流汗悟道」「実証」「創造性」といった企業文化によって支えられています。また、イノベーションを生み出すためには各人が日々考えアイデアを出し合える自由闊達さや挑戦を奨励し、失敗を許容する風土が不可欠です。企業理念や文化、「人」に向き合う姿勢は、今後も大切に守り続けるべき不変の精神です。一方で、受け継がれてきた大塚の理念を時代に即した形で再解釈し、社員が自らの言葉で語り行動につなげることも必要だと感じています。そのため、私自身も理念に込められている想いを時代に即した形で言語化し、社員に伝える取り組みを始めています。理念は、考え方を理解するだけでなく、事業の成果と結びつくことで初めて実感を伴います。たとえ小さなものであっても、成功体験を各人が積み重ね、それに企業理念を照らし合わせて納得感を得ることで、自ら進んで取り組む姿勢が生まれ、企業文化がより深く根付いていくと考えています。

人が育つためには組織における多様性や流動性が重要です。同時に、多様な背景を持つ人財が交わること自体が、互いの仕事の在り方や日々の取り組みを見つめ直す契機にもなると考えています。私自身、医療関連事業からキャリアをスタートし、海外事業、診断事業、事業開発、NC関連事業など幅広いヘルスケアの事業に携わり、新たな役割が与えられるたびに、未知のことをゼロから学び、人との対話を重ね、各事業の課題を見つけ解決していくことを繰り返してきました。ゼロから学ぶことや、新たな人との交流にはストレスが伴うものですが、こうした状況こそが人を成長させると感じています。人財育成では、このような機会を意図的に作り出し、医療関連事業とNC関連事業など異なる事業領域の横断や、国や文化を超えた多様な環境での勤務経験、異なる強みを持つパートナー組織との連携などの経験を通じて、多様な視点とビジネスの本質を理解する力を育てています。大塚製薬では、2024年より米国グループ会社の代表者が3名取締役に就任しました。取締役会にも多様な視点を取り入れることで、より深く本質的な議論ができるようになったと考えています。今後もこの姿勢を貫き、「人財」という源泉から未来の大塚を創っていきます。

ステークホルダーの皆さまへのメッセージ

大塚グループは、健康という普遍的な価値の追求を通じて、患部や臓器だけでなく「人」そのものと深く向き合い、人々のWell-beingに対する想いに応える会社でありたいと考えています。目先の収益のみにとらわれると、本来最も見るべき「人」を見失い、短期的な利益確保のための買収や開発競争へと流されかねません。

医療関連事業では10年単位の開発を必要とする粘り強い取り組みが求められる一方、 NCや消費者関連事業では、日々の健康や生活に小さな変化をもたらすような、短期的な市場変化への柔軟な対応が必要とされます。私たちは、この「長期」と「短期」、「治療」と「予防」という、ともすれば二律背反となる領域を見つめ、事業を推進しています。そこに大塚だからこそ実現できる価値があると確信しています。もっとも、NC関連事業では、ベストセラーよりロングセラーを志向しており、「ポカリスエット」や「オロナミンC」、「カロリーメイト」といったブランドを40年以上展開してきました。短期サイクルの市場に属していながら、長期的視点でブランド価値を育てていることも大塚の特徴といえます。

その上で、上場企業としての株主価値最大化の責任を念頭に置きながら、長期的な視点のもと、研究開発や人財育成への戦略的な投資を通じて、次なる成長の芽を着実に育てていきます。また、グループの理念や姿勢に共感していただけるよう、私たちの考えや取り組みを分かりやすく社会に発信し、ステークホルダーの皆さまと持続的な信頼関係を築いていくことの重要性も認識しています。今後も、皆さまと誠実な対話を重ねながら、広く深い意味での「トータルヘルスケア企業」として社会課題解決に取り組み、ヘルスケアにおいて「なくてはならない企業」を目指し、皆さまとともにヘルスケアの未来を切り拓いてまいります。